春日田埂上,一簇簇青翠的茼蒿舒展着羽毛般的叶片,在微风中摇曳。它曾是无人问津的田间野菜,如今却以独特的“蒿气”与爽脆口感,成为千家万户餐桌上的常客。茼蒿,这株看似平凡的绿叶菜,叶脉里流淌着千年的自然智慧,茎秆中缠绕着数不尽的人文故事。

一、从“蓬蒿”到“皇帝菜”:历史的根脉

茼蒿的身影,早在唐代便已定格在华夏文明的画卷中。药王孙思邈在《千金方》中郑重写下“茼蒿味甘性平,可安心气,养脾胃”,其药用价值被古人所识。而“茼蒿”之名,首次清晰出现在宋代陆游笔下:“小园五亩剪蓬蒿,便觉人间迹可逃”,其“蓬蒿”旧称也悄然流露着它曾野生于蓬草丛间的身世。

李时珍在《本草纲目》中更细述其形:“茼蒿,八、九月下种,冬春采食肥茎...叶似白蒿,其味辛甘,作蒿气”,并归其于“蔬菜”部,点明其食用本质。至于“皇帝菜”的雅号,则源于一个悠远传说:一代女皇武则天,因体虚倦怠而食欲不振,御厨奉上茼蒿羹汤,其清香令女皇胃口大开,遂赐名“皇帝菜”。虽为传说,却也印证了茼蒿在古人饮食中的珍视地位。

二、自然的馈赠:菊科植物的生存智慧

茼蒿(Chrysanthemum coronarium L.)静静立于菊科植物的族谱中,其名便蕴含着“可食用的冠状菊”之意。它那深裂如羽的叶片,并非仅为赏心悦目,更是高效捕获阳光、进行光合作用的精妙设计。茎秆中空而脆嫩,支撑起植株的同时,也最大程度节约了生长所需的能量物质。而那独特而浓郁的“蒿气”——一种混合了挥发性精油的芬芳,是茼蒿天然的防御语言,用以驱避啃食的虫害,守护自身生机。这缕特殊香气,也成了它在众多蔬菜中脱颖而出的标志。

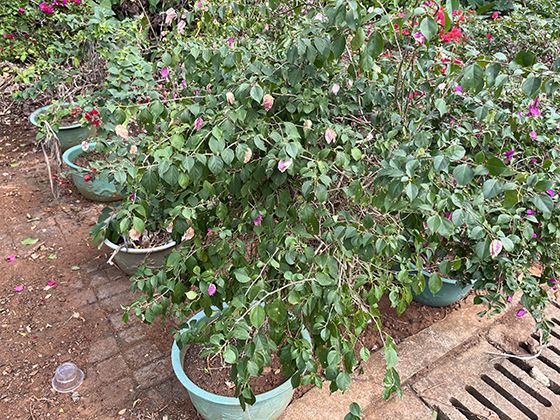

茼蒿对生长环境有着独特的“冷凉偏好”。它钟爱春秋两季的温和气候,在湿润的土壤中舒展根系,遇高温则易抽薹开花,宣告菜用价值的终结。这看似“娇气”的特性,实则是其适应季节变化的生存智慧。如今,它早已跨越地域,从地中海沿岸的起源地,到东亚的广阔土地,成为人们餐桌上的共享美味。在日本,它被唤作“春菊”(Shungiku),是暖意融融的火锅料理中不可或缺的翠绿点缀;在韩国,它也为汤羹与拌饭增添着独特风味。

三、舌尖上的文化:地域风味的承载者

茼蒿的滋味密码,就藏在那股独特的“蒿气”与爽脆口感之中。正是这鲜明的个性,让它在中国各地饮食文化中书写下多彩篇章:

地域赋予了茼蒿更丰富的表达。在潮汕,它化身“护国菜”,与番薯叶同煮成羹,凝结着深厚的历史记忆;在闽南,它被巧手揉进米浆,做成清香软糯的“茼蒿粿”,成为岁时节庆的独特风味。在江南,一盘酒香草头与清炒茼蒿,共奏春日餐桌的绿意交响。在北方,它则是涮羊肉时不可或缺的清香伴侣,平衡着浓烈的肉味。

四、药食同源:传统智慧中的健康使者

古人早已洞察茼蒿超越味蕾的滋养价值。孙思邈在《千金方》中称其能“安心气,养脾胃”,李时珍《本草纲目》亦言其“安心气,养脾胃,消痰饮,利肠胃”。传统中医视其性平味甘辛,归入脾、胃经,其清芬之气能疏肝理气,宽中解郁;其富含的膳食纤维如同温柔的扫帚,促进肠道蠕动,助消化,通腑气;其性平质润,更能消解痰饮,缓解咳嗽不适。

现代营养学也为之投下赞成票:茼蒿是维生素A(β-胡萝卜素)的宝库,守护视力与皮肤健康;它是钾元素的优质来源,助力维持血压平稳;丰富的膳食纤维是肠道健康的忠诚卫士;多种维生素与抗氧化剂共同构筑起身体的防御屏障。享用茼蒿,不仅愉悦味蕾,更是一次对身体的自然犒赏。

五、餐桌常客的现代启示:平凡中的珍贵

从山野林间的自在生长,到精耕细作的田园栽培,茼蒿完成了从“野菜”到“家常菜”的华丽转身。这一转变,映射着人类认知自然、驯化植物的漫长旅程。它不再仅是果腹之物,更成为连接自然节律与都市生活的绿色信使。当我们在超市货架或菜市场挑选一把鲜嫩茼蒿时,指尖触碰的,是千百年来自然与人类协作的成果,是土地无私的馈赠。

茼蒿的流行,更深层地呼应着现代人对健康、本味生活的向往。它无需繁复烹饪,清炒或入汤,便能释放天然清香,满足人们对“轻食”、对食材本真的追求。它提醒我们,在追逐珍馐异馔之时,莫忘俯身欣赏身边这些朴素却营养满分的“家常之宝”。

茼蒿的一生,是自然与人文交织的史诗。它从《千金方》的药香中走来,在陆游的田园诗里青翠,于李时珍的笔端定格。它曾是女皇羹汤里的“皇帝菜”,亦是百姓锅中的“安神草”。当我们夹起一筷清炒茼蒿,那独特的蒿气在舌尖弥漫,仿佛听见千年土地的低语。这平凡的茎叶,以最朴实的姿态承载着自然的密码与文明的记忆——一株茼蒿,便是一卷读不完的人间烟火史。