我们来对“野油菜”别名(蔊菜)在长江流域的饮食民俗史进行一个地域文化考证。蔊菜(学名:Rorippa indica)作为一种广泛分布的野菜,在长江流域拥有丰富的别名和深厚的饮食民俗传统。

核心论点:

“野油菜”这一别名并非蔊菜的正式学名,而是其在长江流域(及其延伸区域)民间最广泛、最具代表性的俗名之一。这个称谓生动体现了蔊菜在民众认知中与栽培油菜(Brassica napus)的直观联系(形态、口感、用途),并深刻融入了当地的饮食文化、采集习俗和民间智慧。蔊菜作为长江流域重要的时令野菜和救荒食物,其别名体系和食用历史共同构成了独特的区域饮食民俗景观。

一、 蔊菜及其别名的地域分布与语言学分析

核心别名“野油菜”:

- 分布范围: 这是长江流域(上、中、下游)及邻近地区(如江南、华南部分地区)对蔊菜最普遍、最核心的称呼。尤其在湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江、上海、四川东部、重庆等地的乡村最为常用。

- 语言学基础:

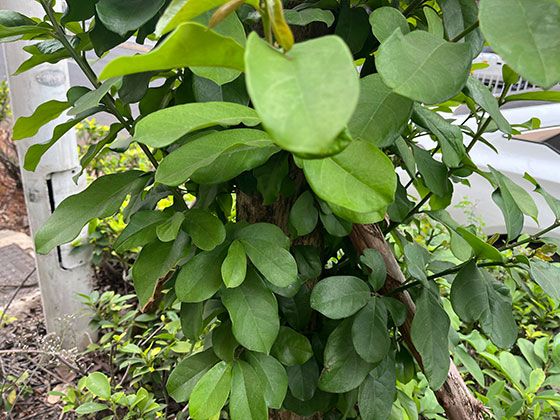

- 形态类比: 蔊菜的叶子形状(羽状深裂或浅裂)与幼苗期的油菜叶非常相似。

- 口感风味: 蔊菜具有类似油菜的、略带辛辣(芥子油苷类物质)的风味特征。

- 功能联想: 两者都可食用(叶菜),在饥荒或青黄不接时,蔊菜被视为“野生版”的油菜,提供相似的营养和饱腹感。

- 认知便利: 用熟悉的家常作物(油菜)来命名不熟悉的野菜,符合民间命名“就近取譬”的规律,易于传播和记忆。

其他常见别名及其地域特色:

- 蔊菜/焊菜: 这是较为书面的名称,在一些地方志或本草著作中出现,但在口语中可能不如“野油菜”普及。部分地区可能混用。

- 塘葛菜/田葛菜(华南、华东部分地区): 强调其常生长在池塘边、田埂、沟渠旁等湿润环境(“葛”可能指其蔓延生长的习性)。

- 干油菜(湖北、湖南等地): 可能指其口感相对粗糙(与嫩油菜相比),或指其晒干后也可食用(尤其在救荒时)。

- 野菜子/野辣菜(四川、重庆等地): 突出其“野”的身份和特有的辛辣味。

- 野雪里蕻(浙江、江苏等地): 将其与另一种重要的腌制蔬菜雪里蕻(Brassica juncea var. multiceps)类比,暗示其同样适合腌制。

- 江剪刀草(江苏、上海等地): 形象描述其羽状分裂的叶形像剪刀。

- 香荠菜(部分地区): 指其具有类似荠菜的清香气味(但荠菜通常指 Capsella bursa-pastoris)。

- 地豇豆(部分地区): 可能指其结的细长角果类似豇豆荚(但小得多)。

- 辣米菜(本草纲目等记载): 古名,强调其辛辣味和种子细小如米。

地域性总结: “野油菜”是跨区域的超级俗名,而其他别名则带有更具体的生境描述(塘葛菜、江剪刀草)、口感特征(野辣菜、干油菜)、类比对象(野雪里蕻) 或古名遗留(辣米菜),反映了不同小区域内民众观察和命名角度的细微差异。

二、 蔊菜在长江流域的饮食民俗史

蔊菜在长江流域的饮食利用有着悠久的历史,深深植根于农耕文明和应对自然环境变化的智慧中,主要体现在以下几个方面:

重要的时令野菜与“春滋味”:

- 采集时节: 主要在春季(2-5月),尤其是清明前后,此时嫩茎叶最为鲜美可口。长江流域气候湿润,春季万物复苏,蔊菜是首批可大量采食的野菜之一。

- 民俗活动: 春季踏青、扫墓(清明)期间,采摘野菜(包括蔊菜)是一项重要的民俗活动。这不仅是获取食物,也是亲近自然、感受季节更替的仪式。

- 象征意义: 蔊菜等野菜被视为“春天的馈赠”,代表着生机、新鲜和摆脱冬季食物匮乏的希望。食用春野菜是迎接新春的重要饮食习俗。

救荒食物的关键角色:

- 历史背景: 长江流域历史上水旱灾害频发,战乱也时有发生。在粮食短缺的艰难时期(“春荒”、灾年),生命力顽强、分布广泛的蔊菜成为重要的救命食物。

- 食用方式: 灾荒时对蔊菜的利用更为“粗放”:

- 鲜食充饥: 大量采摘嫩叶,简单清洗后煮食(粥、糊、汤),或直接蘸盐等充饥。

- 晒干储存: 将蔊菜焯水后晒干,制成菜干储存,以备长期食用(类似“干油菜”别名的由来)。干菜可泡发后煮食。

- 种子利用: 种子(辣米)极小,但在极端情况下也可能被收集磨粉掺入粮食。

- 民间记忆: “野油菜度荒年”、“三月蔊菜当粮”等俗语或口述史在长江流域农村广泛流传,是其作为救荒食物的深刻历史记忆的体现。

日常饮食中的多样化利用:

- 烹饪方式:

- 清炒/蒜蓉炒: 最常见的方式,突出其清香微辣的本味。

- 做汤: 蔊菜豆腐汤、蔊菜蛋汤是春季家常汤品,清爽可口。

- 凉拌: 焯水后凉拌,可加香干、花生米等,是佐粥小菜。

- 做馅: 嫩叶可做包子、饺子、馄饨馅料,增添风味(不如荠菜普遍)。

- 腌制: 部分地方(尤其受“野雪里蕻”称呼影响的区域)会尝试腌制蔊菜,作为咸菜食用,风味独特。

- 药用与食疗: 在民间,蔊菜被认为具有清热解毒、止咳化痰、活血通经等功效(本草纲目等有记载)。春季食用也被认为有“败火”(去春燥)的作用。咳嗽时用蔊菜煮水或煎蛋食用的偏方在民间流传。

民俗观念与禁忌(相对较少):

- 相较于一些有强烈文化象征的野菜(如艾草、清明菜),蔊菜的民俗禁忌相对较少。主要是一种实用性的食材。

- 部分地方可能认为其性“寒凉”,脾胃虚寒者不宜多食,但这更多是中医食疗观念的延伸,而非严格的民俗禁忌。

三、 地域文化考证的支撑点

文献记载:

- 本草著作: 《本草纲目》(明·李时珍)明确记载“蔊菜”(辣米菜),描述其形态、生境、性味、功效及别名(如江剪刀草),并指出“南人采之,曝干,备荒”。

- 地方志: 长江流域各省市县的地方志(尤其清代、民国时期)的“物产志”、“食货志”或“风俗志”中,常有关于本地野菜的记载,“蔊菜”(或野油菜、塘葛菜等地方名)常列其中,并常注明“可食”、“救荒”等字样。

- 农书与救荒书: 《救荒本草》(明·朱橚)等书中可能收录类似植物,反映了其在救荒体系中的地位。

- 诗词歌赋: 虽然专门咏蔊菜的较少,但描写春日采食野菜场景的诗文,侧面反映了蔊菜作为春野菜代表的背景。

口述史与田野调查:

- 对长江流域农村(尤其60岁以上)老人的访谈,是了解“野油菜”称呼的普遍性、采集习俗、食用方法(特别是救荒时期的吃法)、相关谚语(如“三月蔊菜四月蒿,五月六月当柴烧”强调其季节性)的最鲜活资料。

- 田野调查可记录不同村落对蔊菜的具体称呼差异和食用偏好。

语言学地图: 通过方言调查,可以绘制出“野油菜”、“塘葛菜”等核心别名在长江流域的具体分布范围图,直观展现其地域性。

饮食实践传承:

- 在长江流域的农家菜、土菜馆中,“清炒野油菜/蔊菜”、“蔊菜豆腐汤”仍是春季的时令菜肴。

- 一些家庭(尤其农村)仍保留着春季采摘蔊菜的习惯。

结论

“野油菜”这一别名是蔊菜在长江流域地域文化中的核心称谓,它生动体现了民间认知中蔊菜与栽培油菜的紧密关联(形态、风味、功能)。这一别名及其丰富的变体(塘葛菜、干油菜、野辣菜等),连同蔊菜在当地的饮食民俗实践——作为重要的时令春菜、具有深厚历史记忆的救荒食物、以及多样化的日常食用方式——共同构成了长江流域饮食民俗史中一个独特而重要的篇章。

蔊菜(野油菜)的利用史,不仅反映了长江流域民众对自然资源的智慧利用和应对灾害的韧性,也承载着关于季节、自然馈赠和艰难岁月的历史记忆,是理解该区域乡土生活、饮食传统和民间生存智慧的一个具体而微的切入点。其别名体系本身就是一部生动的民间植物认知和地域文化的地方志。